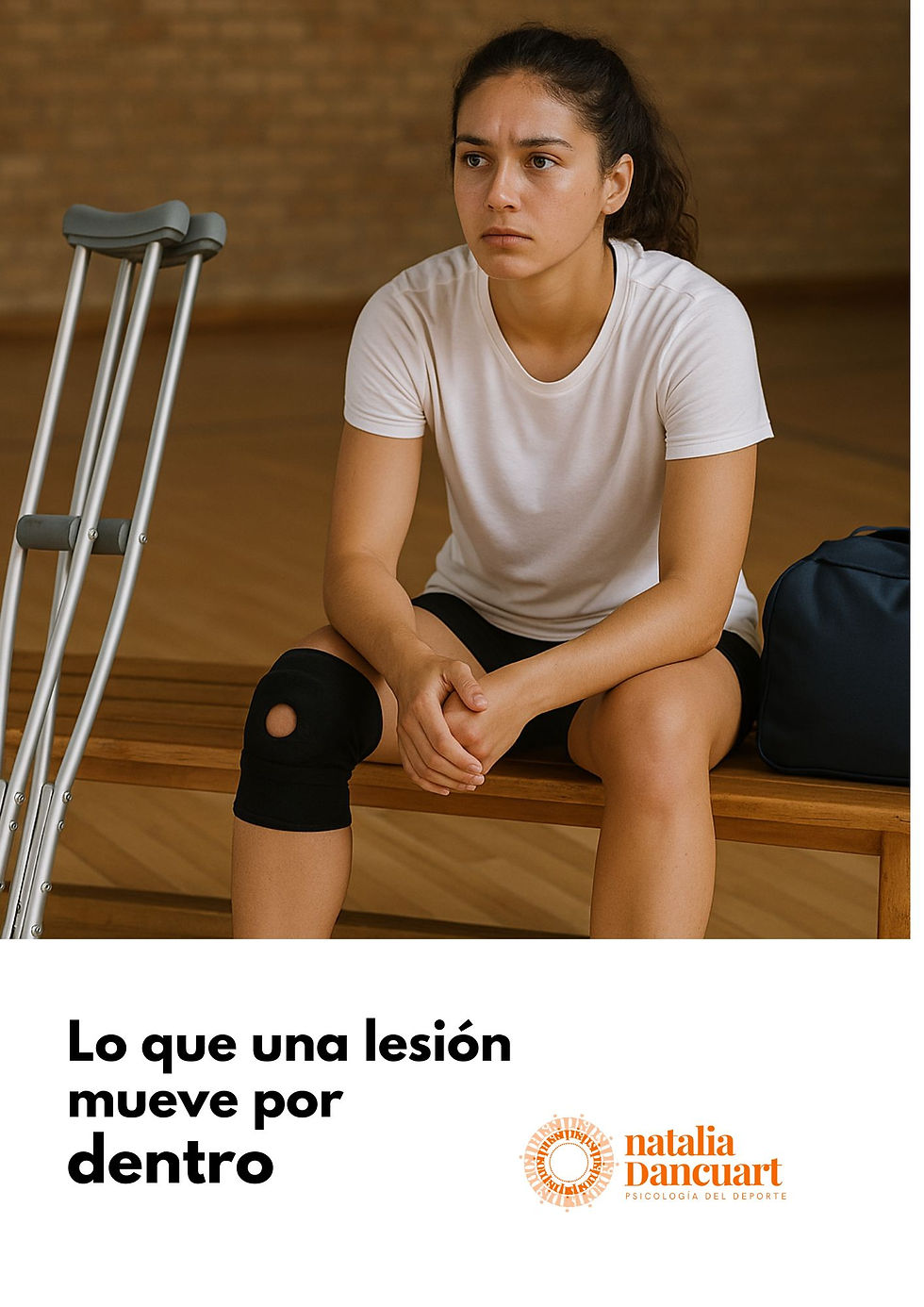

Lo que una lesión mueve por dentro

- Natalia Dancuart

- 1 ago 2025

- 4 Min. de lectura

Hay partidos que no se juegan en la cancha, y sin embargo, duelen igual o más. Una lesión no es solo un diagnóstico físico. Es una pausa forzada. Una reconfiguración del deseo. Una lucha entre lo que el cuerpo ya no puede y lo que la cabeza todavía quiere.

A veces, cuando una deportista se lesiona, lo que más se fractura no es la rodilla, el tobillo o el ligamento, sino la certeza.¿Y si no vuelvo igual?¿Y si justo ahora que estaba bien, me borro del mapa?¿Y si no me esperan?

Una escena silenciosa en el deporte de alto rendimiento que pocas veces se nombra: el entrenamiento que ya no se hace, el calendario en blanco.Una lesión detiene el cuerpo, pero también interrumpe algo más sutil: la narrativa que sostenía la identidad del deportista.

Trabajo hace años en psicología del deporte y acompañé muchos procesos de lesión. Por eso, no tengo dudas al decir que el acompañamiento psicológico no es opcional, sino que forma parte central del tratamiento. Porque una lesión impacta directamente sobre la identidad del deportista, su motivación, su percepción de competencia y su autoconfianza. Quedarse solo con la dimensión física sería, desde mi mirada, tratar de recomponer un cuerpo sin escuchar lo que ese cuerpo está tratando de decir.

Lo escuché de su propia voz:"No quería pensar, no quería hablar, no quería ver a nadie y que nadie me vea así."El silencio también es parte del duelo deportivo. No hay tantas palabras cuando el cuerpo no responde. Solo una sucesión de días lentos, rutinas médicas y el ruido de una mente que ya no encuentra su lugar habitual.

Pero también escuché otra cosa. Una frase que lo cambia todo:"Al final me di cuenta de que quiero hacer las cosas bien, paso a paso."Y ahí se abre una puerta.

En el deporte profesional, la identidad está fuertemente atada al hacer. No solo se es, se rinde. No solo se compite, se representa. El día gira en torno a entrenamientos, comidas, pausas planificadas y partidos. El cuerpo se vuelve no solo herramienta, sino también garantía de pertenencia.Cuando ese cuerpo se lesiona, no se trata únicamente de un problema físico.Se altera la vivencia del tiempo, la rutina, el sentido de agencia.Se desorganiza el modo de estar en el mundo.

Desde la psicología del deporte, este momento no puede entenderse solo como un obstáculo que hay que atravesar “con paciencia y buena actitud”. Es una experiencia identitaria profunda. Y por eso, el acompañamiento psicológico no es un complemento, sino un componente de la recuperación. Porque lo que está en juego no es solo la vuelta a la cancha, sino la posibilidad de reconstruir una narrativa interna que no quede atada al “no puedo”.

La forma en que un deportista nombra su experiencia puede condicionar cómo la vive. No es lo mismo decir “estoy lesionado” que decir “estoy en recuperación”. Lo primero clausura, encierra, convierte al deportista en víctima de una situación. Lo segundo abre, implica proceso, le recuerda que sigue siendo parte, aunque de otro modo.

La narrativa interna es un territorio clave de intervención: lo que el deportista se cuenta —sobre su lesión, su progreso, su identidad— configura la experiencia más que el hecho en sí.

Y ahí aparece una pregunta que muchas veces duele, aunque no siempre se diga en voz alta:¿Quién soy cuando no compito?¿Qué me define si ya no estoy haciendo lo que siempre hice?La identidad ligada al alto rendimiento se construye muchas veces sobre el hacer, sobre el resultado, sobre lo visible. Por eso, la lesión no solo interrumpe una temporada: sacude la base misma sobre la que se apoya la idea de uno mismo.

Durante el proceso de recuperación, muchos deportistas sienten que no solo dejan de competir: dejan, por un tiempo, de ser.

Y sin embargo, ahí también hay una oportunidad.No para romantizar el dolor, sino para ensanchar la identidad. Para seguir siendo uno, incluso cuando se hace otra cosa. Para usar los mismos valores que sostenían el rendimiento —la constancia, la entrega, la fortaleza— y aplicarlos a este nuevo contexto.Seguir siendo vos, haciendo lo que podés con lo que tenés.No desde la resignación, sino desde la elección: hoy me cuido, hoy me sostengo, hoy entreno la paciencia.

Desde la teoría de la autodeterminación, podemos entender por qué este proceso es tan desafiante. Según esta teoría, la motivación más saludable y sostenible se construye cuando están satisfechas tres necesidades psicológicas básicas: competencia, autonomía y vínculo.Las lesiones las desafían a todas:– Se pierde el sentido (“¿por qué me pasa esto a mí?”),– Se debilita la percepción de competencia (“ya no puedo ni caminar sin dolor”),– Y se restringe la autonomía (“me cuesta hacer las cosas solo, hasta cuándo?”).Incluso el vínculo se resiente: muchos no pueden ver a su equipo, ni formar parte de la misma dinámica grupal.

Uno de los objetivos en estos casos es justamente recuperar esas sensaciones, aunque sea en otro registro. Una estrategia útil es el trabajo con metas cortas y alcanzables. Objetivos como “hoy pude completar todos los ejercicios de fisioterapia sin dolor” o “me sentí más confiado en la caminata de esta semana” permiten reconstruir una percepción de eficacia que sostenga la motivación interna.

También se trata de revisar qué significa “ser deportista” cuando no se está compitiendo.Y la respuesta puede ser mucho más amplia de lo que a veces se cree.Ser deportista es también sostenerse en el cuidado, comprometerse con el proceso, permitirse sentir y aun así seguir. Es ser protagonista —no víctima— de un momento difícil. Es preguntarse cómo seguir siendo uno mismo, incluso en pausa.

El proceso de rehabilitación física puede enriquecerse enormemente cuando se trabaja en conjunto con la psicología del deporte. Técnicas como la visualización funcional, la escritura reflexiva, los ejercicios de respiración, el seguimiento de logros diarios pueden ser herramientas que ayudan a sostener la mente mientras el cuerpo se recupera. Mientras la persona vuelve a confiar.Mientras se narra desde otro lugar.

No se trata de psicologizar todo, pero sí de humanizar el proceso.De reconocer que la recuperación también tiene que ver con cómo se siente la persona que está en él.Y de recordar que, incluso cuando no se compite, también se está jugando otro partido.

Uno en el que no siempre hay público, pero sí mucho en juego.

excelente como siempre 👏🏼❤️🫵🏻